运动越多越长寿?45年研究揭秘:太猛反而老得快

运动多就一定活得久?一项45年的研究告诉你,很多人想错了!科学家追踪了两万多对双胞胎,从年轻到老,数据清清楚楚:适度运动能让人更健康,活得更长,可要是运动太猛,反而会让身体老得更快。这事儿听起来有点颠覆,但事实摆在这儿,咱们得聊聊怎么运动才靠谱。

这项研究从1975年开始,持续到2020年,足足45年。研究人员找了两万多对双胞胎,记录他们的运动习惯和健康数据。为什么用双胞胎?因为他们基因差不多,生活环境也相似,这样能更清楚看出运动对身体的影响。结果发现,运动量和身体衰老的关系像个“U”形:不运动的人老得快,运动太疯狂的人也老得快。只有适度运动的人,身体衰老速度最慢,活得也更健康。

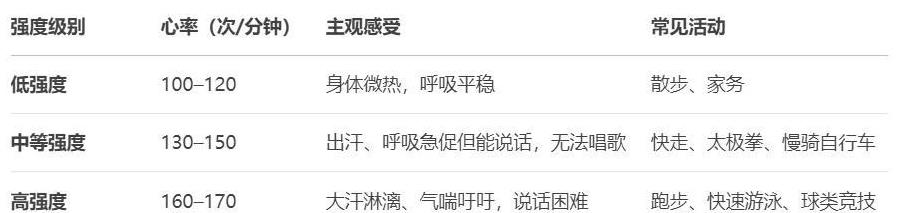

适度运动到底是啥样?研究说,每周150到300分钟的中等强度运动,比如快走、慢跑、游泳,最合适。每天大概20到45分钟,分几次做,每次至少10分钟,就能让心肺功能变强。如果喜欢高强度运动,比如快跑或者骑自行车,每周75到150分钟就够了。别一口气跑个马拉松,那样对身体未必好。

为啥运动太多反而不好?科学家发现,疯狂运动的人,身体里有些“老化蛋白”会变多。这些蛋白跟心脏问题、肾功能下降有关系。举个例子,很多人觉得马拉松很健康,但如果天天跑长距离,身体可能吃不消。研究还发现,高强度运动能降低短期内死亡的风险,但时间长了,效果就不明显了。换句话说,运动得有度,过头了反倒伤身。

那怎么判断运动量合不合适?有个简单办法:运动时能说话但不能唱歌,就是中等强度。如果连话都说不顺畅,那就是太猛了,得悠着点。北京大学第三医院的运动医学专家王健全说,每天1小时中等强度运动最好。如果运动后肌肉酸痛得走不了路,或者心慌气喘,那就说明你练过头了。长期这样,可能会头晕、焦虑,甚至血压升高。

运动之前,先看看自己身体行不行。比如昨晚没睡好,或者刚感冒,千万别硬着头皮去跑步。专家建议,运动前最好做个简单评估:最近身体咋样?有没有不舒服?如果有点小毛病,就先轻量运动,比如散散步,等状态好了再加量。安全第一,别拿身体开玩笑。

对那些平时不怎么动的人来说,运动得一步步来。别今天坐办公室,明天就去跑10公里,那样容易拉伤肌肉,甚至伤心脏。专家建议,从每天15分钟快走开始,每周加点量,慢慢来。比如第一周每天走15分钟,第二周增加到20分钟,循序渐进才靠谱。别跟别人比速度比距离,适合自己的节奏最重要。

除了跑步、游泳这样的有氧运动,力量训练也不能少。每周至少两次,练练腿、背、肚子这些大肌肉群。去不了健身房?没问题!在家做俯卧撑、深蹲,或者搬点重物干干家务,都算力量训练。每次做8到12次,练完感觉有点累但不至于喘不上气,这样最合适。肌肉强了,代谢也好,身体衰老速度也能慢下来。

运动后别忘了恢复。运动完拉伸5到10分钟,放松大腿、肩膀这些地方,能让肌肉不那么紧绷。如果是高强度运动,别一下停下来,慢慢走走,做点“冷身运动”,让心率平稳。运动时多喝水,小口小口喝,别等渴得不行了才灌一瓶。出汗多的时候,喝点含电解质的运动饮料,补补盐分。

适度运动的好处,不只是身体健康,还有精神上的放松。想想看,每天花半小时走走路,晒晒太阳,心情都会变好。研究里那些坚持适度运动的人,不仅身体衰老慢,生活质量也更高。他们不追求跑得多快、举得多重,而是把运动当生活的一部分,轻松又自在。

中国人在运动这件事上,越来越有自己的风格。看看广场舞大妈,跳得满头大汗,脸上却笑得开心。看看公园里打太极的爷爷奶奶,动作慢悠悠,身体却硬朗。这不就是适度运动的活例子?咱们国家还大力推广全民健身,建了那么多体育场、健身步道,就是希望大家动起来,健健康康活到老。

运动不是比赛,不用非得跑马拉松、举哑铃才能叫健康。每天走走路、做做家务、陪家人遛个弯,这些都是好运动。关键是坚持,找到适合自己的节奏,别跟风也别逞强。你是不是也觉得自己该动起来了?找个喜欢的运动,慢慢开始,身体会感谢你的!